Actualités Emploi-Formation

POINT EMPLOI

IA en entreprise : les cadres s’en emparent, les entreprises s’organisent

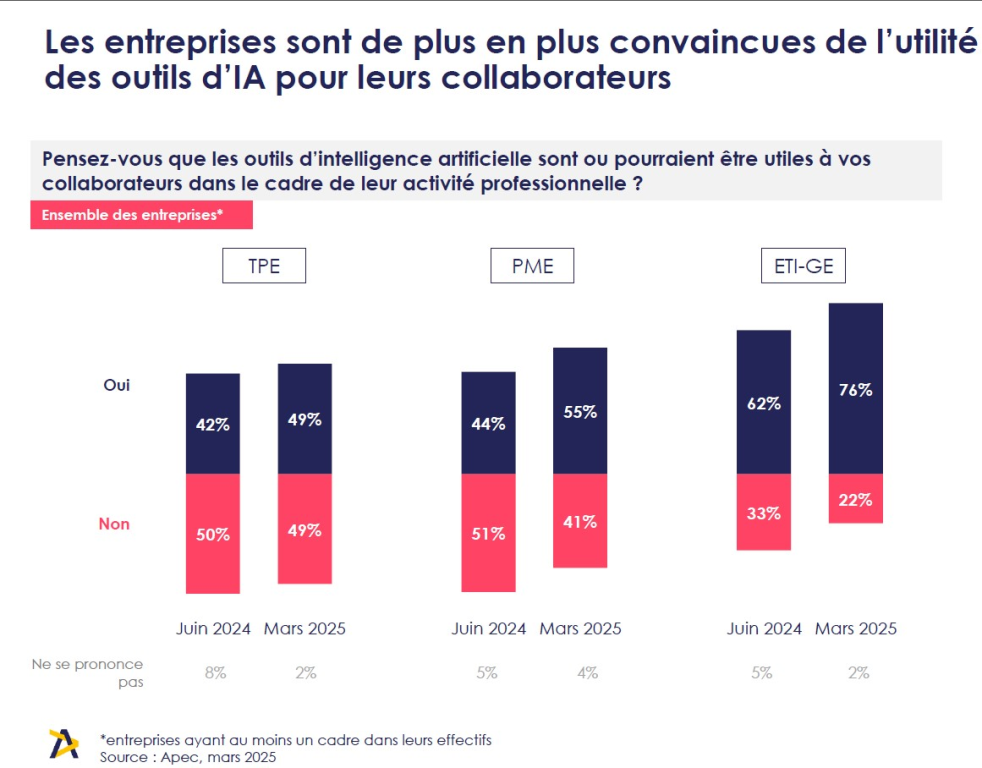

L’IA s’impose progressivement comme un levier d’efficacité et d’innovation dans les entreprises, tant du point de vue des directions que des collaborateurs. L'étude menée par l’Apec en mars 2025 met en lumière une double dynamique : un usage de plus en plus assumé par les cadres, et un cadre organisationnel qui commence à se structurer, notamment dans les grandes entreprises.

Les entreprises s'ouvrent à l’IA, mais restent prudentes

> 76 % des grandes entreprises (250 salariés et plus) jugent les outils d’IA utiles pour leurs équipes, contre 55 % des PME et 49 % des TPE.

> L’usage est encouragé dans 53 % des grandes entreprises (+23 points en un an).

> Les entreprises commencent à poser des garde-fous : 33 % des grandes structures ont mis en place ou prévoient une charte encadrant l’usage de l’IA (contre 15 % en 2024).

Les cadres adoptent l’IA avec pragmatisme

> 35 % des cadres utilisent régulièrement l’IA générative (au moins une fois par semaine), avec des usages plus fréquents chez les managers et les moins de 35 ans.

> Ces utilisateurs en perçoivent avant tout les bénéfices en productivité (90 %), mais aussi en créativité et qualité de travail.

> La transparence progresse : la majorité utilise l’IA de manière déclarée vis-à-vis de leur hiérarchie.

Formation : une attente forte et croissante

> 72 % des cadres souhaitent se former à l’IA, soit +12 points en un an.

> Pourtant, seulement un sur quatre a déjà été formé, et même parmi ceux-ci, 82 % veulent approfondir.

> Cette appétence s’observe dans toutes les tranches d’âge, y compris chez les plus de 55 ans.

Une perception qui évolue : opportunité plus que menace

> 37 % des cadres considèrent l’IA comme une opportunité pour leur métier (contre >22 % comme une menace).

> 42 % anticipent un fort impact de l’IA sur les métiers cadres en général, et 35 % sur leur propre métier (+10 points en un an).

Ce qu’il faut retenir pour les RH

L’enjeu n’est plus de savoir si l’IA va transformer les pratiques professionnelles, mais comment l’accompagner. Cela passe par :

> Une stratégie d’appropriation encadrée (charte, cadre d’usage),

> Une démarche de formation ciblée et continue,

> Une écoute active des besoins et des usages réels des collaborateurs.

> L’IA est déjà là : aux RH de l’apprivoiser pour en faire un levier de compétences, d’engagement et d’attractivité.

Obligation d’alphabétisation à l’IA pour les employeurs

Depuis le 2 février 2025, tout employeur qui déploie un système d’intelligence artificielle (IA) dans son entreprise doit garantir à ses salariés un niveau suffisant de maîtrise de cet outil, conformément à l’article 4 du règlement européen sur l’IA (RIA). Ce texte impose aux employeurs une obligation spécifique, en plus des obligations générales de formation prévues par le Code du travail.

Objectifs et contenu de l’obligation

> Objectif principal : Permettre un « déploiement éclairé » des systèmes d’IA, en sensibilisant les salariés aux possibilités, risques et préjudices potentiels liés à l’IA.

> Obligation d’alphabétisation à l’IA : Les employeurs doivent s’assurer que leur personnel, ainsi que toute personne utilisant ou exploitant des systèmes d’IA pour leur compte, possède un niveau suffisant de connaissances sur l’IA.

Contenu minimal de la formation

La Commission européenne ne fixe pas de niveau précis d’alphabétisation, mais recommande que la formation couvre au minimum :

> Une compréhension générale de l’IA (définition, fonctionnement, types d’IA utilisés dans l’entreprise).

> L’identification du rôle de l’entreprise (fournisseur ou déployeur de systèmes d’IA).

> L’adaptation de la formation en fonction des risques présentés par les systèmes d’IA, notamment pour les systèmes à haut risque.

Adaptation de la formation

> Pas de formation obligatoire ou de contenu figé : L’employeur doit adapter les actions de formation en fonction des connaissances, de l’expérience, de l’éducation et du parcours des salariés et prestataires concernés.

> Approche différenciée : Selon la diversité des systèmes d’IA et des profils, il peut être pertinent de proposer différents niveaux ou méthodes de formation.

> Secteurs sensibles : Les secteurs à risques particuliers (finance, santé, etc.) nécessitent une attention spécifique.

Mise en œuvre et sanctions

> Justification de la conformité : L’employeur peut tenir un registre interne des formations et initiatives menées, sans obligation de certification ou de désignation d’un responsable IA spécifique.

> Sanctions : Les autorités nationales pourront imposer des sanctions proportionnées en cas de non-respect, selon des modalités qui devront être précisées dans les législations nationales d’ici le 2 août 2025. Les contrôles et sanctions effectifs débuteront à partir du 3 août 2026.

Un manque à gagner moyen de 157 000 euros pour les femmes de 45 à 65 ans.

Le 12 juin 2025, la Fondation des femmes publie une nouvelle note de son Observatoire de l’émancipation économique, basée sur les chiffres de l’Insee, qui met en lumière une perte de revenus conséquente pour les femmes entre 40 et 60 ans : en moyenne 7 862 euros par an, soit 157 245 euros sur vingt ans.

Dans le secteur privé, ce montant atteint 159 000 euros. Ce déficit économique s’explique par la combinaison du "sexisme" et de "l’âgisme", qui écartent progressivement les femmes de la vie professionnelle à un âge où leur expérience et leur disponibilité devraient être valorisées.

L’étude souligne une série de facteurs aggravants : carrières hachées, temps partiels subis, surcharge de tâches de soin, plafonds de verre renforcés, et invisibilisation croissante dans les sphères publiques et professionnelles.

POINT FORMATION

Formation supérieure : tendances et chiffres clés à connaître pour les RH

Chaque année, l'État publie un panorama complet du système d’enseignement supérieur et de recherche en France. L’édition 2024 met en lumière plusieurs évolutions majeures qui intéressent directement les services RH, notamment sur les profils de jeunes diplômés, les parcours d’études, l’apprentissage et la recherche.

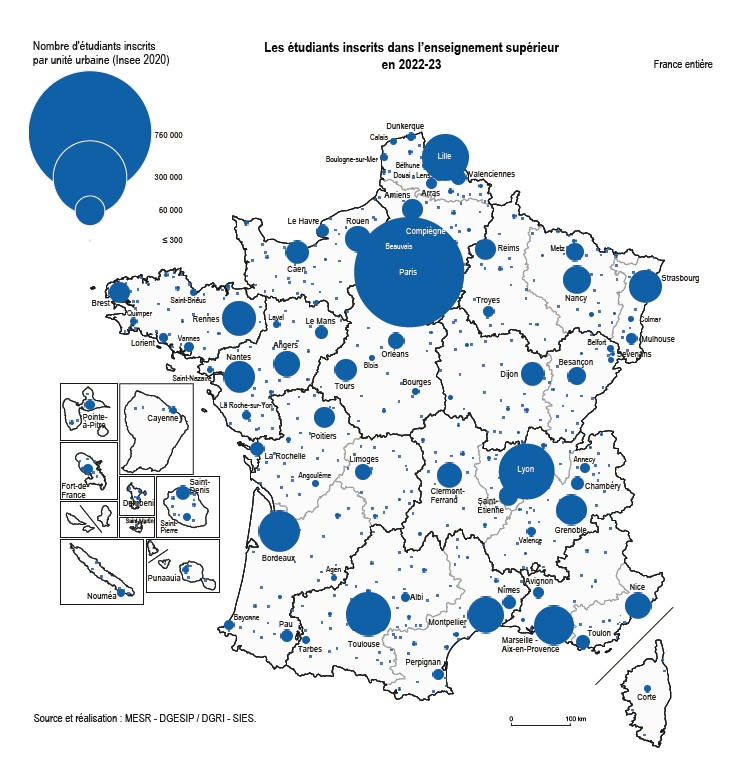

Une population étudiante en mutation

> La France compte près de 3 millions d’étudiants à la rentrée 2022, avec un repli de 1,5 % sur un an, mais une hausse de +9,1 % sur cinq ans.

> Le secteur privé de l’enseignement supérieur accueille désormais plus d’un étudiant sur quatre (+36 % depuis 2017).

> Les femmes sont 57 % des étudiants et largement majoritaires dans les disciplines sociales et médicales.

Apprentissage : un levier de plus en plus stratégique

> En 2022, 576 300 apprentis sont comptabilisés dans l’enseignement supérieur, soit près de 20 % des étudiants.

> La dynamique est forte : +20 % d’apprentis en un an, toutes formations confondues.

> Les entreprises financent 18,3 % de la dépense d’éducation dans le supérieur, un chiffre en nette augmentation, notamment via l’apprentissage.

Un effort national d’investissement dans la formation

> La dépense globale pour l’enseignement supérieur atteint 40,3 milliards d’euros en 2022.

> La dépense moyenne par étudiant s’établit à 12 250 €, mais recule légèrement à cause de l’augmentation des effectifs.

Les écarts restent marqués selon les filières : 11 190 € pour un étudiant d’université, contre 17 260 € en CPGE.

Recherche et innovation : des enjeux RH pour demain

> 671 500 personnes travaillent en R&D, dont 62 % dans les entreprises.

> La France consacre 2,2 % de son PIB à la recherche, un niveau stable mais inférieur à celui de pays comme l’Allemagne ou la Corée du Sud.

> Les femmes restent sous-représentées dans la recherche (34 % des effectifs), surtout dans les entreprises (25 %).

Inégalités persistantes d’accès aux diplômes

> 70 % des enfants de cadres obtiennent un diplôme du supérieur contre 35 % des enfants d’ouvriers ou employés.

> L’origine sociale reste un déterminant fort dans l’orientation et la réussite.

Ce qu’il faut retenir pour les RH

> Les profils issus de l’apprentissage sont en forte croissance, avec des compétences souvent directement opérationnelles.

> Les parcours sont plus diversifiés, entre public/privé, formations longues ou courtes, recherche ou professionnalisation.

> L’égalité des chances et l'inclusion sociale restent des enjeux clés dans le recrutement et la gestion des talents.

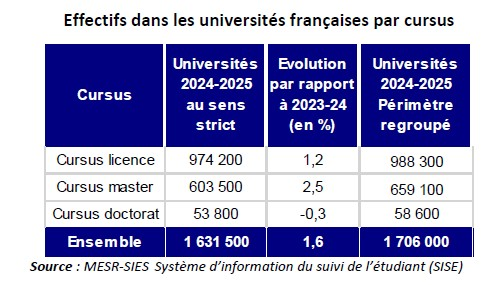

Universités : hausse des effectifs et profils en évolution – Ce que les RH doivent savoir

À la rentrée 2024, les effectifs universitaires repartent à la hausse : une tendance à suivre de près pour les recruteurs et les professionnels RH en quête de jeunes diplômés.

Une progression globale portée par les licences et les masters

> +1,6 % d'étudiants inscrits à l'université (hors formations d'infirmiers et doubles cursus), soit 1,63 million de jeunes.

> Les cursus licence enregistrent une hausse de +1,2 %, notamment grâce à une reprise en licence générale (+1,1 %) et en IUT (+1,6 %).

> Les masters progressent de +2,5 %, marquant un regain d’intérêt pour les formations longues.

> Le doctorat reste stable (-0,3 %), avec une baisse observée en mobilité internationale à ce niveau (-2,3 %).

Un vivier de jeunes talents en expansion

> Le nombre de nouveaux entrants en première année de licence augmente de +2,7 %, en particulier dans le droit (+5,5 %), les sciences économiques (+7,1 %) et les langues (+5,5 %).

> Les néo-bacheliers représentent 84 % de ces nouveaux inscrits, en lien avec la hausse du taux de réussite au bac (+1,8 %).

> Le nombre d’étudiants en mobilité internationale repart aussi à la hausse (+2,1 %), avec une progression notable des nouveaux entrants étrangers en première année de licence (+9 %).

Une dynamique soutenue en santé, droit et économie

> Les formations en santé continuent d’attirer (+3,7 %), confirmant une tendance de fond.

> Les disciplines du droit (+4,4 %) et de l’économie (+1,9 %) gagnent en attractivité, avec un regain d’inscriptions en master.

> Les licences professionnelles, en revanche, poursuivent leur déclin (-4,7 %), au profit du BUT (Bachelor Universitaire de Technologie).

Ce que cela signifie pour les RH

> Des profils bac+3 et bac+5 toujours plus nombreux, issus de disciplines variées, avec une montée en puissance des compétences transversales (langues, droit, économie).

> Une internationalisation croissante des parcours, utile pour les entreprises tournées vers l’export ou les environnements multiculturels.

> Une vigilance à maintenir sur les formations en tension (notamment en santé), dont les débouchés sont très convoités.

Insertion professionnelle des lycéens et étudiants : Des chiffres encourageants deux ans après la sortie d'études

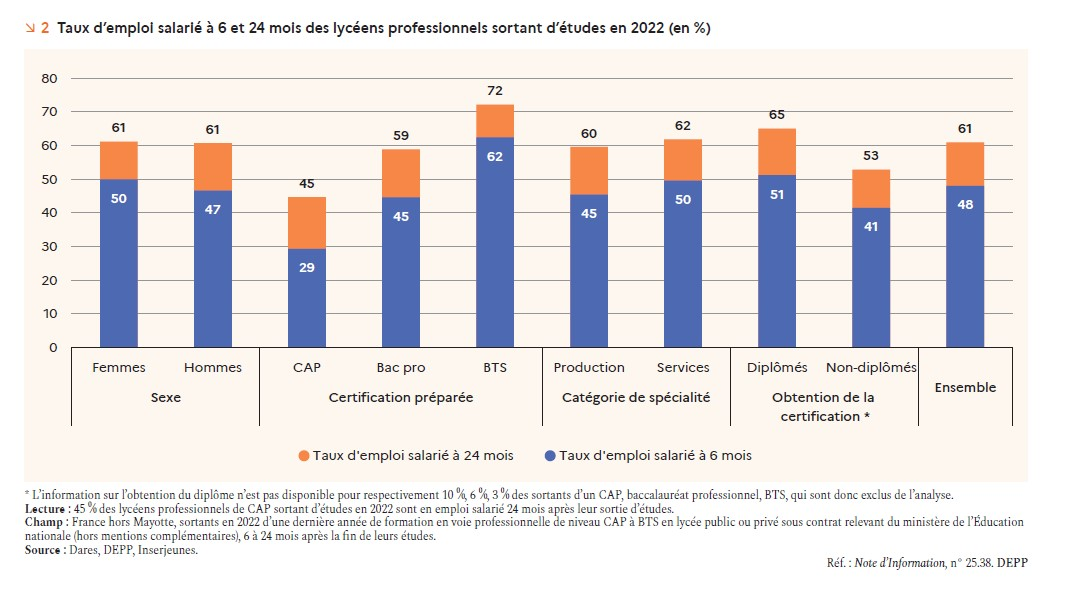

Une récente étude met en lumière l'insertion professionnelle des lycéens professionnels et étudiants de niveau CAP à BTS, deux ans après leur sortie d'études en 2022. Les chiffres sont globalement positifs et montrent une nette amélioration au fil du temps.

Points clés à retenir :

> Taux d'emploi élevé : En juillet 2024, 61% des jeunes ayant terminé une formation de niveau CAP à BTS en 2022 sont en emploi salarié. Ce taux représente une augmentation significative de 12,9 points par rapport à la situation 6 mois après leur sortie d'études.

> Croissance de l'emploi privé : L'accès à l'emploi salarié privé a fortement progressé, tandis que le taux d'emploi public est resté stable sur la période.

> L'importance du diplôme : Le niveau de diplôme est un facteur déterminant pour l'insertion professionnelle. Deux ans après la sortie, 65% des diplômés sont en emploi salarié, contre 53% des non-diplômés. Par exemple, 72% des titulaires d'un BTS sont en emploi salarié, contre 45% pour un CAP.

> Progression des CDI : L'accès à l'emploi à durée indéterminée (CDI ou fonctionnaire) s'améliore. Deux ans après la sortie, 29% des jeunes sont en CDI, soit 10,3 points de plus qu'à 6 mois.

> Égalité hommes-femmes à 24 mois : Si à 6 mois les jeunes femmes avaient un taux d'emploi salarié légèrement supérieur, cet écart s'est résorbé à 24 mois, atteignant 61% pour les deux sexes.

> Spécialités porteuses : Les domaines des "technologies industrielles" (69%) et des "services à la collectivité (sécurité, nettoyage)" (68%) affichent les taux d'emploi salarié les plus élevés à 24 mois.

> Stabilité de l'emploi : Parmi les jeunes sortants en 2022, 28% ont été en emploi salarié à 6, 12, 18 et 24 mois. Parmi eux, près de la moitié (49%) sont restés chez le même employeur sur ces quatre périodes.

Ces données confirment l'importance de la formation professionnelle et soulignent une insertion progressive et solide des jeunes sur le marché du travail français.